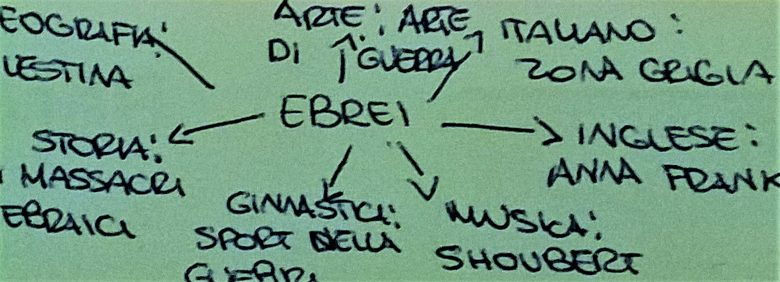

Nel marzo del 2016, la classe 3A della Leonardo da Vinci di Reggio Emilia già pensava agli esami, come testimonia la mappa preparatoria (di Carolina), ma era quella l’occasione di rimettere a posto testi e materiali prodotti durante l’anno. Anche Emanuela rimise a posto il suo testo, scritto nel modulo Letteratura e Guerra, e ne cambiò il titolo. “Adesso sono libera” diventò “Secondo i nazisti”, forse con maggiore consapevolezza.

.

Ero rinchiusa dentro una camerata, con me dormivano le altre ragazze, il letto era duro come il cemento, ero dentro questo campo da 18 giorni, li conto come se fossero ore. Io e le altre ragazze lavoravamo in una fabbrica dove si produceva l’acciaio, dalla mattina presto fino alla sera tardi.

Mangiavamo quando capitava, era tanta la stanchezza che non pensavamo più a mangiare. La solita routine: alzarsi, lavorare, mangiare se volevamo e dormire.

Io, mia mamma e mio papà eravamo stati assegnati a settori diversi all’entrata del lager, in base all’età e allo stato di salute.

Ricordo che davanti a me c’era una mamma con i suoi due bambini, molto più piccoli di me, che aspettavano di essere visitati per essere divisi. Lei li abbracciava fortissimo mentre loro piangevano senza sosta.

“Il prossimo”, gridò il dottore.

La madre e i due bambini entrarono insieme. Dopo pochi istanti li vidi: la madre era entrata in un vagone mentre i due bambini in un altro treno, con delle persone all’interno.

“Chissà dove andranno”, dissi tra me.

“Il prossimo”, gridò il dottore.

Prima di entrare, mia madre mi diede un abbraccio e diede un bacio sulla guancia di mio padre, lei non sapeva che dietro quella porta c’era l’uomo che avrebbe deciso se farla vivere, lavorare o morire.

Dopo pochi istanti la vidi andare nello stesso vagone della madre dei due bambini.

“Tanto la incontreremo dopo”, mi rassicurò mio padre.

“Il prossimo”, gridò il dottore.

Era il turno di mio padre, mi diede il più forte abbraccio che poteva e poi entrò. Lui però non venne portato nel furgone di mia madre, ma nel furgone dei due bambini piccoli, che forse anche adesso staranno piangendo e gridando che vogliono la loro mamma.

“Il prossimo”, gridò il dottore.

Era il mio turno. Entrai con le mani tremolanti e tutta impaurita, vidi un signore alto, capelli color cenere, e si iniziavano a intravedere delle rughe sul suo viso. Aveva in mano una penna con cui prendeva nota su dei piccoli fogli rilegati.

“Sie mit anderen, in der kamp”. Non capì subito ma intuì che non avrei rivisto i miei genitori né domani né un altro giorno. Arrivò un soldato che strattonandomi il braccio mi portò in un vagone su un treno, dove c’erano altre ragazze della mia stessa età.

“Dove mi staranno portando? Dove sono i miei genitori? Dovevo considerali morti?”, mille domande si formularono nella mia testa.

Un rumore fortissimo, come uno sparo, rimbombò nella stanza. “Era solo un sogno”.

.

Con altre ragazze facemmo amicizia, una in particolare: Hanna.

Hanna aveva la mia stessa età, era dolce e gentile. Sua madre – secondo quello che mi aveva raccontato – era stata qui prima di lei, poi quando aveva dieci anni scappò con suo papà, ma dopo pochi giorni i soldati arrivarono e portarono via lei e suo papà, perché sua mamma era già all’interno del campo.

Io e lei andavamo nella fabbrica a produrre acciaio, lavoravamo senza sosta per moltissime ore. Hanna era sempre sorridente e felice e non sapevo il perché. “Forse lei pensa che prima o poi ci faranno uscire di qui? Lo sa che noi non usciremo vive?”

Ritornammo nella nostra camerata e, senza aspettare che le altre andassero a dormire, mi addormentai.

.

Mi ritrovai nella nostra casa in campagna, con mia mamma che cucinava le sue solite torte, mio padre che leggeva il giornale e io che apparecchiavo la tavola per mangiare.

“Papà! Vieni che è pronto!”, gridai dalla cucina.

“Arrivo!”, mi rispose. Ci mettemmo a sedere e mangiammo come una vera e propria famiglia.

Un altro sparo mi svegliò, segno che la notte era passata e che era solo un sogno.

La mattina mi sentivo male, ma oggi era diverso: avevo molta più fame, sete e mi sentivo molto stanca.

“Va tutto bene?” chiese Hanna preoccupata.

“Si”, risposi con un piccolo sorriso.

Andammo a lavorare alla fabbrica.

“Come possono delle ragazze della nostra età già lavorare? Come possono trattarci così? Che diritto hanno di farci questo? Perché sono qui? Dov’è la mia famiglia? Perché non sono con loro?”, le domande si formularono nella mia testa, come delle parole.

Una lacrima calda e salata cadde dal mio viso.

Dopo varie ore di lavoro, ritornammo nelle nostre camerate e mi addormentai subito.

La notte mi sentii male, così mi alzai e chiamai Hanna per chiedergli se mi poteva aiutare in qualche modo, ma non si svegliò, così tornai a dormire dolorante.

La notte non chiusi occhio e speravo che la mattina arrivasse presto.

.

La mattina appena sveglia andammo a lavorare, ma prima andai da Hanna ad abbracciarla quella poteva essere l’ultima volta che la vedevo.

Andai da un soldato che era di guardia fuori dall’edificio.

“Non mi sento molto bene”, dissi.

“Vieni con me”, rispose.

Mi portò dal dottore, che capì subito chi fossi, ma io non ricordavo chi fosse lui. Il soldato uscì dalla stanza lasciando da soli me e il dottore.

“Allora, non ti ricordi chi sono?”, disse.

“No”, risposi.

“Sono il dottore che ti ha visitato all’inizio, adesso mi hanno spostato qui, ogni mese cambiano chi deve visitare all’ingresso gli ebrei”.

“Lei è un ebreo?”.

“No”, rispose secco.

“Allora perché mi parla? Di solito gli ebrei e i tedeschi non si parlano, anzi i tedeschi ci odiano e non so neanche il perché. Siamo delle persone normali, siamo umani, abbiamo sentimenti, soffriamo, siamo delle persone”, dissi con le lacrime agli occhi.

Vidi che il dottore si irrigidì subito dopo aver sentito queste cose.

Dopo aver detto quelle parole regnò il silenzio e il dottore riprese a fare il suo lavoro. Dopo pochi istanti il dottore chiamò il soldato.

“Entri”, gridò il dottore. Il soldato entrò.

Parlarono in tedesco e ogni tanto il soldato mi lanciava delle occhiate.

“La bambina è gravemente malata, bisogna ucciderla subito”, capì solo queste parole.

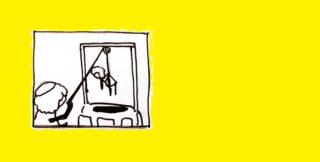

Il soldato mi prese e mi mi portò nella baracca dove dormivo. Mi disse di mettermi sulla panca, a pancia in giù. Feci come disse, lui caricò la pistola e piano me la puntò sulla schiena. Sparò uno, due, tre, quattro colpi sul mio corpo caldo dalla febbre, affamato e disidratato: adesso sono libera.

.

La mia vita era dipesa tutta dal dottore, all’entrata. Non solo la mia, ma anche quella di mia mamma, mio padre, Hanna e quella delle altre ragazze.

Quante cose avrei potuto fare da grande: avere una famiglia, avere qualcuno da amare come faceva mia madre con me, avere – chissà – anche un cucciolo, avere un marito e una casa in campagna.

La mia vita era iniziata e finita troppo presto.

.

EMANUELA, 2016